Non abbiamo una cura per alcuna delle malattie neurodegenerative, e, anche se conosciamo i punti che hanno in comune, come il misfolding (=errata piegatura), la disfunzione mitocondriale e il deterioramento dei microtubuli, ancora non capiamo come contribuiscono alla malattia.

La ricerca su questi punti è stato un tema che ha permeato quest'anno la 46° riunione annuale della Society for Neuroscience, con una serie di simposi che discutevano non solo di quello che sappiamo, ma anche degli strumenti che hanno reso possibile nuove intuizioni. L'Alzheimer, la più comune delle demenze, è stato un argomento particolarmente prominente.

Topi modello

I topi modello sono strumenti importanti per la ricerca sulle malattie neurodegenerative, delle quali ne ricapitolano i progressi, anche se non sono raggiunti facilmente.

La maggior parte dei topi modello di Alzheimer, per esempio, fino a poco tempo fa erano basati sulla sovra-espressione dei geni umani coinvolti nella patologia, in particolare la «proteina precursore dell'amiloide» (APP). L'APP viene scissa in più frammenti; uno, l'amiloide-beta (Aβ), in particolare nella forma Aβ42, costituisce le placche caratteristiche dell'Alzheimer, ed è ritenuto un mediatore cruciale della progressione della malattia.

Ma in questi modelli l'insorgenza dei sintomi è precoce; comodo per i ricercatori, ma non è quello che succede nella malattia umana, dalla quale differiscono anche in altri modi, fatto che li rende soggetti alla critica che la sovra-espressione, ad un livello sconosciuto nella malattia umana, può innescare risposte allo stress, in particolare perché non è sovra-espresso solo l'Aβ, ma anche altri frammenti di APP dei quali non sono chiare le funzioni biologiche.

Per risolvere questo dilemma, Takaomi Saido e i suoi colleghi hanno creato un nuovo topo modello descritto in un articolo pubblicato nel 2014: un 'APP knock-in', in cui, piuttosto che sovra-esprimere un nuovo gene, hanno introdotto mutazioni associate all'Alzheimer nel gene endogeno APP. Questo ha conferito caratteristiche tipiche della malattia, compreso il deterioramento della memoria associato all'età, la neuroinfiammazione, e l'accumulo/aggregazione di Aβ, con conseguente deposizione di placca ai livelli fisiologici di espressione genica.

Questi topi sono stati distribuiti gratuitamente ad altri sperimentatori di Alzheimer, e due anni dopo (i sintomi appaiono dopo 6/18 mesi) un'intera sessione dell'incontro di quest'anno della Society for Neuroscience è stata dedicata alle indagini sul topo 'APP knock-in'.

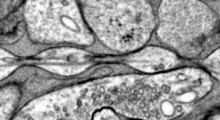

Ilya Bezprozvanny (University of Texas Southwestern) ha parlato del suo recente lavoro sui topi 'APP knock-in' mentre indagava sul ruolo della disregolazione del calcio nella perdita sinaptica nell'Alzheimer. Ci sono prove da lavori precedenti che il fallimento della memoria nell'Alzheimer è causato dalla perdita di spine sinaptiche (in particolare una classe chiamata spine-fungo) nei neuroni dell'ippocampo. La stabilità delle spine-fungo si basa sull'attività della «Ca2+/calmodulina chinasi II» (CamKII) sinaptica, e quindi su livelli appropriati di Ca2+, che a loro volta dipendono dall'entrata della Ca2+ nelle cellule neurali attraverso il canale di «accesso Ca2+ gestito dal neurone» (nSOC = neuronal Store-Operated Ca2+ entry), che è regolato dalle «molecole di interazione stromale 2» (STIM2).

A questo quadro, la Bezprozvanny e i suoi colleghi hanno ora aggiunto un effetto dell'Aβ42 sul recettore mGluR5 in neuroni di coltura da topi 'APP knock-in'. L'accumulo di Aβ42 porta a un eccesso di attivazione del recettore mGluR5, che a sua volta aumenta i livelli di Ca2+ nel reticolo endoplasmatico e quindi sotto-regola le STIM2. Questo a sua volta porta a un afflusso ridotto attraverso nSOC e a una attivazione ridotta di CamKII, che culmina nella perdita di spine-fungo nei neuroni dell'ippocampo.

Supportando questo meccanismo, hanno scoperto che l'inibizione di mGluR5, o della sovra-espressione di STIM2, evita la perdita delle spine-fungo nei neuroni dei topi 'APP knock-in'. Insieme con i rapporti che le STIM2 sono sotto-regolate nell'Alzheimer sporadico, questo lavoro fornisce supporto all'«ipotesi calcio nella neurodegenerazione», e suggerisce che l'nSOC potrebbe essere un obiettivo terapeutico per l'Alzheimer.

Limitazioni e combinazioni

Data la difficoltà di assegnare un ruolo a ogni meccanismo molecolare specifico nello sviluppo di demenza nell'Alzheimer, gli elementi di prova da campioni di cervello umano e da diversi topi modello sono importanti per capire ogni meccanismo.

Amantha Thathiah, (Pittsburgh Institute of Neurodegeneration) ha parlato delle prove convergenti che lei e i suoi colleghi hanno raccolto in una collaborazione internazionale del 2015 su un altro potenziale bersaglio terapeutico: GPR3. Nel loro studio, due topi 'APP Knock-in' sono stati usati con altri due modelli di topo per dimostrare che i livelli di espressione del GPR3 sono correlati con i livelli di Aβ in tutti i quattro modelli, e l'eliminazione del GPR3 porta ad una riduzione del carico di placca e alla riduzione del deficit cognitivo.

Essi hanno inoltre riferito che, nel tessuto cerebrale post-mortem di pazienti di Alzheimer, il GPR3 è elevato, fornendo ulteriore supporto al ruolo nella patologia di Alzheimer.

Una delle debolezze dei topi 'APP knock-in' è nei loro fenotipi miti, a tardo-sviluppo, che rendono difficile l'identificazione dei deficit comportamentali; da qui la necessità degli altri due modelli di topo per controllare questo fenotipo in relazione all'espressione di GPR3. Un'altra carenza dei topi 'APP knock-in' (e dei modelli di sovra-espressione) è la loro incapacità di mostrare i grovigli neurofibrillari di tau caratteristici dell'Alzheimer, o la morte delle cellule neuronali.

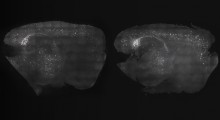

Questo può in parte riflettere le limitazioni di lavorare con i topi piuttosto che con sistemi umani, e nel tentativo di esplorare questa possibilità, Bart De Strooper del VIB/ KU Leuven ha impiantato cellule staminali umane pluripotenti nel cervello di topo 'APP knock-in' appena nato, per vedere come i neuroni umani sono influenzati dalla patologia di Alzheimer modellata in questi topi.

Questi neuroni non riescono nemmeno a sviluppare i grovigli neurofibrillari di tau caratteristici dell'Alzheimer, ma contengono le placche Aβ (anche se in questa fase non è chiaro se queste placche sono donate dal topo o generate dalle cellule umane, a seguito di un effetto di innesco iniziale), e subiscono una massiccia morte cellulare necrotica.

Questo suggerisce che i neuroni umani possono essere particolarmente vulnerabili alla patologia di Alzheimer, e questi modelli ci danno un mezzo per cominciare a chiederci perché succede.

Grovigli tau

Nel tentativo di affrontare il problema dei grovigli mancanti, Takaomi Saido e Takashi Saito (che ne ha parlato alla conferenza) hanno sviluppato un modello di topo con inserite tutte e sei le forme di tau umana (ce ne sono solo tre forme nei topi). Ancora una volta hanno offerto i loro topi a chiunque fosse interessato a usarli per ricerca.

In questi topi, la tau è localizza normalmente, ed i topi sembrano essere in buona salute. Tuttavia, quando sono incrociati con topi 'APP knock-in', la tau è iperfosforilata e la morte neuronale è evidente. In sostanza, la tau "umanizzata" porta ad una accentuazione del fenotipo della malattia (supportando così l'idea che l'Aβ è a monte della tau). Curiosamente, tuttavia, non c'era ancora alcun groviglio presente. Saito ha ipotizzato che questo potrebbe essere dovuto al fatto che in realtà sono gli aggregati più piccoli della tau a conferire la patogenicità.

Una questione chiave è capire come la tau si aggrega in vivo, e come l'aggregazione si collega alla neurotossicità, non solo nell'Alzheimer, ma per una serie di malattie neurodegenerative caratterizzate da aggregazione di tau (tauopatie), come la demenza frontotemporale.

In vista di questo, Sarah DeVos, del laboratorio di Bradley Hyman nel Massachusetts General Hospital, ha presentato un sensore tau, che avrebbe servire a monitorare l'aggregazione di tau. Lei usa un approccio basato su FRET, con un singolo vettore contenente sia il dominio di ripetizione della tau (tauRD) fusa con CFP, sia la tauRD fusa con YFP, per garantire la trasfezione di entrambi a un singolo neurone, dopo l'iniezione nell'ippocampo.

La DeVos riferisce che la tau FRET2 rimane diffusa normalmente nella cellula, anche se con l'ulteriore vantaggio che l'aggregazione spontanea può essere osservata sia nei neuroni primari con taupatia mutante, sia (con l'ausilio di una finestra cranica) in un cervello di topo vivente con taupatia mutante. Questo permette di vedere ciò che accade a un singolo neurone nel corso del tempo dopo che sviluppa un aggregato di tau, e di eseguire la fenotipazione dell'espressione genica per determinare alcune delle conseguenze molecolari dell'aggregazione tau nei neuroni viventi.

La diversità provoca diversità di approccio

Come liberamente riconosciuto nel corso della riunione, è inutile aspettarsi che un qualsiasi modello possa replicare fedelmente il fenotipo della malattia. La maggior parte delle malattie neurodegenerative sono eterogenee, la perdita-di-funzione deve essere distinta dalle mutazioni con guadagno-di-funzione, e, più fondamentale di tutto, noi non sappiamo ancora quali caratteristiche della malattia contribuiscono alla sua progressione, e quali ne sono semplicemente correlate.

Per districare i meccanismi delle malattie neurodegenerative sembra che abbiamo bisogno di tutti gli strumenti possibili.

Fonte: Christian Matheou in BioMed Central (> English text) - Traduzione di Franco Pellizzari.

Copyright: Tutti i diritti di eventuali testi o marchi citati nell'articolo sono riservati ai rispettivi proprietari.

Liberatoria: Questo articolo non propone terapie o diete; per qualsiasi modifica della propria cura o regime alimentare si consiglia di rivolgersi a un medico o dietologo. Il contenuto non dipende da, nè impegna l'Associazione Alzheimer onlus di Riese Pio X. I siti terzi raggiungibili da eventuali links contenuti nell'articolo e/o dagli annunci pubblicitari sono completamente estranei all'Associazione, il loro accesso e uso è a discrezione dell'utente. Liberatoria completa qui.

Nota: L'articolo potrebbe riferire risultati di ricerche mediche, psicologiche, scientifiche o sportive che riflettono lo stato delle conoscenze raggiunte fino alla data della loro pubblicazione.

Associazione Alzheimer OdV

Associazione Alzheimer OdV